La pratica yogica attinge tradizionalmente a un vasto serbatoio di miti e divinità orientali. Incarnare il coraggio di Hanuman o la potenza trasformativa di Shiva diventa un modo per comprendere i processi interiori che attraversiamo. Questi miti sono archetipi, modelli universali della psiche che, come teorizzò Jung, risiedono nell’inconscio collettivo.

Tuttavia la psiche di noi praticanti occidentali è stata nutrita fin dall’infanzia di simboli e narrazioni ben diversi: miti greci, racconti popolari, fiabe. Come ci ricorda magistralmente la psicoanalista junghiana Clarissa Pinkola Estés, le fiabe non sono solo storie per bambini, ma guide precise che illustrano i percorsi universali dell’anima.

Portare questi archetipi nel corpo attraverso la pratica crea un legame profondo tra la nostra cultura d’origine e il movimento interiore dello yoga. Cenerentola, La bella addormentata, possono diventare mappe per esplorare i territori dell’anima. Specialmente nella quiete dello Yin yoga, la pratica può trasformarsi in un viaggio alla scoperta di sé dove utilizzare le coordinate archetipiche che la nostra stessa cultura ci offre. Infatti, a differenza delle pratiche yang, lo Yin ci chiede di arrenderci alla gravità e soprattutto al tempo. Le lunghe tenute ci permettono di agire sul tessuto connettivo profondo: fascia, legamenti, tendini. La medicina olistica considera questi tessuti la sede fisica delle nostre memorie emotive e dei traumi impressi nel corpo. Nello Yin smettiamo di fare e iniziamo a essere. In questa immobilità vigile permettiamo a ciò che è nascosto di emergere: emozioni stagnanti, vecchie narrazioni e da lì la trasformazione può finalmente iniziare.

La sequenza: il cigno ritrovato

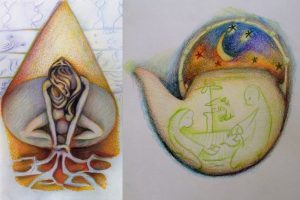

Ispirandoci liberamente alla lettura che fa Pinkola Estés de Il brutto anatroccolo, compiremo un viaggio in cinque tappe sul tappetino. Questa fiaba è la storia archetipica dell’anima in esilio. Invita a esplorare il tema della diversità e a chiedere cosa significhi sentirsi inadeguati solo perché diversi; esorta ad avere il coraggio di lasciare andare ciò a cui non apparteniamo, anche quando è l’unica “casa” che conosciamo; insegna a trovare il valore nell’esilio, vedendolo non come una punizione ma come un viaggio sacro dell’anima; incita a non demordere, a fidarsi di quella parte intuitiva profonda, che sa dove andare anche quando la mente razionale è perduta.

Ispirandoci liberamente alla lettura che fa Pinkola Estés de Il brutto anatroccolo, compiremo un viaggio in cinque tappe sul tappetino. Questa fiaba è la storia archetipica dell’anima in esilio. Invita a esplorare il tema della diversità e a chiedere cosa significhi sentirsi inadeguati solo perché diversi; esorta ad avere il coraggio di lasciare andare ciò a cui non apparteniamo, anche quando è l’unica “casa” che conosciamo; insegna a trovare il valore nell’esilio, vedendolo non come una punizione ma come un viaggio sacro dell’anima; incita a non demordere, a fidarsi di quella parte intuitiva profonda, che sa dove andare anche quando la mente razionale è perduta.

1. L’inizio della ricerca: rompere il ghiaccio

Posizione: Posizione della Farfalla / Durata: 5 minuti

“Bisogna rompere il ghiaccio e liberare l’anima dal suo carcere di gelo. In linea di massima ciò che si muove non congela”. (Clarissa Pinkola Estés, p. 263)

Con questa posizione scegliamo di iniziare il viaggio. Nell’immobilità esteriore si attiva l’esplorazione interiore alla scoperta di chi siamo, mossi dall’insoddisfazione per l’identificazione con le strutture esterne imposte dalla società. Chi siamo noi veramente? Scegliamo di non congelare. Scegliamo di muoverci dentro. Con ogni respiro mettiamo in moto l’intenzione di cercare il nostro vero Sé, permettendo alle sensazioni e alle emozioni di fluire liberamente attraverso il corpo. È il nostro primo passo per uscire dall’inverno dell’anima.

2. L’apertura al nuovo: il primo sguardo ai cigni

Posizione: Anahatasana / Durata: 3 minuti

Come l’anatroccolo, a un certo punto alziamo lo sguardo e vediamo qualcosa di magnifico all’orizzonte. Vediamo i cigni. Non sappiamo ancora di essere uno di loro, ma sentiamo un’attrazione istintiva, una profonda affinità che vibra nelle ossa. Mentre lasciamo che il petto si sciolga verso terra, incarniamo quel momento di vulnerabilità e speranza. Apriamo fisicamente lo spazio del cuore per accogliere quella sensazione, quel primo barlume di luce che ci sussurra che non siamo sbagliati, ma forse solo nel posto sbagliato.

È il momento in cui realizziamo che: “Restare con quelli con cui non abbiamo nessuna affinità è peggio che vagare per un certo tempo alla ricerca delle affinità di anima e spirito di cui abbiamo bisogno” (Pinkola Estés, p. 265).

3. Il viaggio dell’esilio: la resa e la rivelazione

Fase A: Cigno dormiente (3 minuti per lato)

Nel cuore del viaggio, affrontiamo la parte più difficile: il lungo e solitario inverno dell’esilio. Dopo aver intravisto la speranza, dobbiamo sopravvivere alla prova che ci trasformerà.

Con questa posizione “incarniamo” nel corpo la strategia di sopravvivenza dell’anatroccolo. La forma stessa è un atto di protezione: piegandoci in avanti preserviamo istintivamente il nostro cuore, come un essere che si rannicchia per resistere al gelo. Lo sguardo è rivolto all’interno, perché nell’esilio l’unico posto dove si può andare è dentro di sé.

Esploriamo la sensazione fisica come metafora della prova: l’allungamento intenso che percepiamo nei muscoli flessori dell’anca non è da fuggire ma da accogliere. È la sofferenza dell’inverno che ci tempra. La lunga immobilità è il tempo dell’attesa. Questa resa alla gravità è una scelta saggia: conserviamo le nostre energie più preziose in attesa della rivelazione finale. L’esilio ci fa desiderare profondamente la liberazione, e questo desiderio diventa la forza che ci fa andare avanti.

Fase B: Cigno (2 minuti per lato, enfasi sull’apertura del petto)

Lentamente, come se la primavera stesse sciogliendo il ghiaccio, proprio come nella fiaba, iniziamo a risollevarci. Questo non è solo un cambio di posizione: è il momento esatto della rivelazione: l’anatroccolo, dopo aver toccato il fondo, alza finalmente la testa e vede il suo riflesso nell’acqua. Non diventa un cigno. Si accorge di esserlo sempre stato.

È una “accettazione consapevole del suo essere”, come la chiama la Pinkola Estés. Mentre solleviamo il busto e apriamo il petto al cielo, incarniamo fisicamente questo risveglio. Mostriamo al mondo la nostra vera forma, non con arroganza ma con la grazia di chi ha finalmente trovato il proprio posto.

4. La purificazione: lasciare andare definitivamente l’esilio

Posizione: Torsione supina semplice / Durata: 3 minuti per lato (6 minuti totali)

Abbiamo incarnato la nostra vera forma nel Cigno e siamo stati finalmente accolti dai nostri simili. La gioia è immensa, ma cosa ne facciamo delle ferite del passato? Prima di poter spiccare il volo dobbiamo lasciare andare il peso di chi credevamo di essere. La torsione diventa un atto di profonda integrazione e purificazione. Mentre il corpo si avvita, immaginiamo di strizzare via, come da un panno bagnato, le ultime tracce di quel passato doloroso, non per cancellare la nostra storia ma perché scegliamo consapevolmente di non portarne più il peso, creando spazio per la nuova identità che abbiamo riconosciuto.

5. L’approdo finale: l’abbraccio al Sé ritrovato

Posizione: Ginocchia al petto (Apanasana) / Durata: 2 minuti

Questo è l’approdo finale, la scoperta dello stato di grazia dell’appartenenza a noi stessi. Qui, finalmente, abbracciamo il cigno che abbiamo scoperto di essere.

Non cerchiamo più approvazione all’esterno. Ci diamo il benvenuto a casa, nel nostro corpo, nella nostra anima, sentendo di appartenere, prima di tutto, a noi stessi. Il viaggio è compiuto. “Il lavoro finale della persona in esilio, che ha ritrovato i suoi, non sarà solamente di accettare la sua individualità e la sua identità specifica, ma di accettare la sua bellezza… la forma della sua anima”. (p. 271)

Incarnare questa fiaba sul tappetino è molto di più di un esercizio di fantasia, potrebbe essere un atto di auto-guarigione. Il suo vero messaggio non è la trasformazione, ma il riconoscimento. Il tappetino è lo specchio d’acqua metaforico che ci ha permesso (e ci permette) finalmente di vederci. Dopo di che tocca a noi portare quello sguardo nel mondo, con le ali finalmente spiegate.

Manuela Derosas

NOTE

- Dalla sequenza ho escluso le possibili transizioni per non appesantire l’articolo così come la fase finale in Shavasana, indispensabile per integrare completamente la pratica.

- I riferimenti alle pagine del testo sono tratti dalla traduzione francese e tradotti da me in italiano, Clarissa Pinkola Estés, Femmes qui courent avec les loups, Ed;Grasset, 1995.